STEP 未来へと続く問いからの挑戦

留学もサークル活動も地域連携も起業も、自分の問いに挑戦し続ける未来や夢はAPUの学生の数だけあります。

頑張ることがカッコいい!そんな人たちが、いつもたくさんの刺激と勇気を与えてくれます。

事例4

コーヒーの魅力を深く知る中で

同時にコーヒーを取り巻く問題にも気づく

-

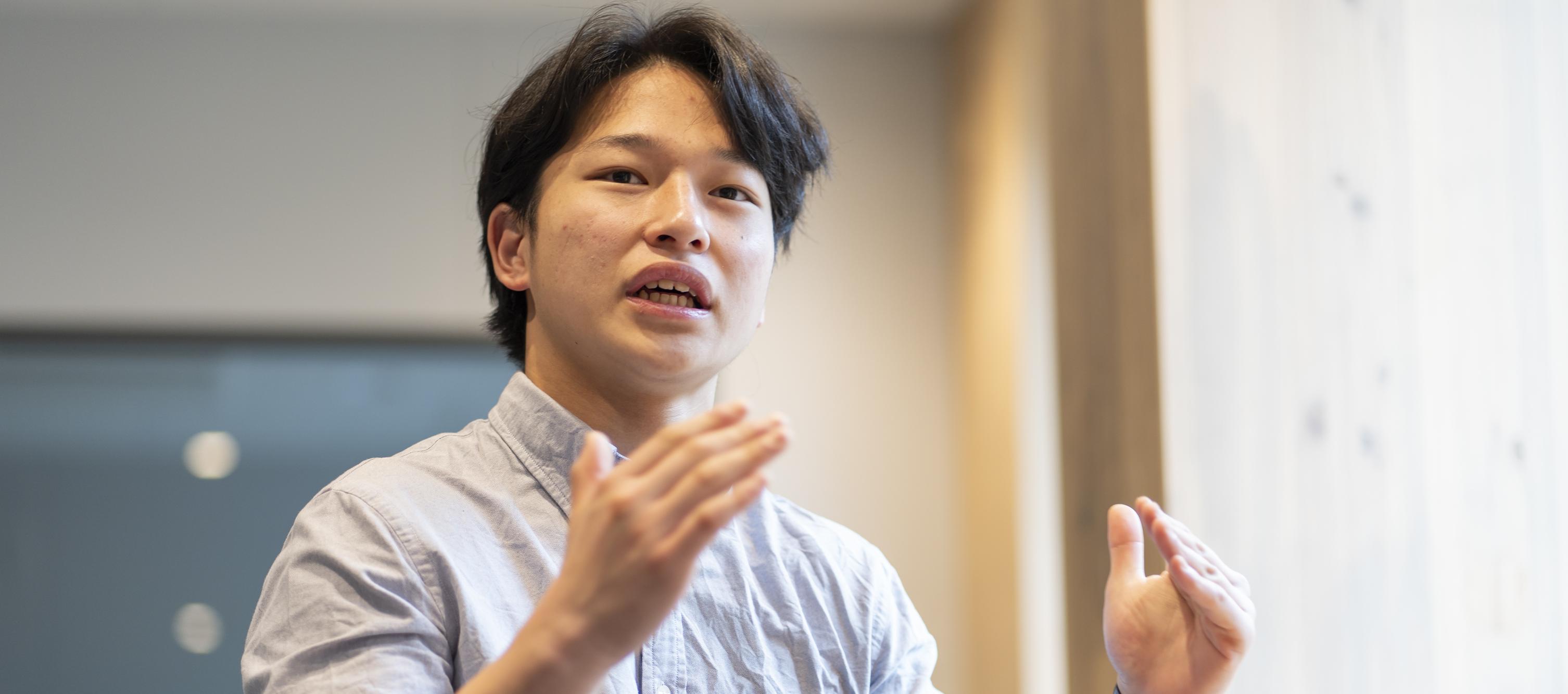

国際経営学部 2回生

金澤 宏高 さん

「TUMUGU COFFEE STAND」経営者

プロフィール:高校1年生の時にスペシャリティコーヒーに出会い、コーヒーが抱えているさまざまな問題に気づく。コーヒーを楽しむ中で、その問題を多くの人に伝えたいと考え、大学でコーヒーショップの挑戦を決意。立命館アジア太平洋大学に進学。APU入学後、別府のチャレンジショップの取り組みを活用し、「TUMUGU COFFEE STAND」をスタート。

つむぐコーヒーショップをはじめたきっかけを教えてください

高校生の頃、スペシャリティコーヒーに出会い、その魅力に引き込まれました。コーヒーの魅力を深く知る中で、同時にコーヒーを取り巻く問題にも触れる機会がありました。生産者の低賃金やコーヒーの収益性の低さ、地球温暖化による栽培への影響など、さまざまな課題があることを知りました。2050年にはブラジルの生産量が半減する可能性もあり、多くの人にこの問題を知ってもらいたいと考えたのが、コーヒーショップを始めるきっかけです。問題を広めたい気持ちだけでなく、コーヒーの楽しさや美味しさを通じて人と人を「つむいで」いきたいという想いが、つむぐコーヒーショップの設立につながりました。

コーヒーショップの経営を志したとき、APUに進学した理由を教えてください。

大学でコーヒーショップを経営したいと思ったとき、東京ではハードルが高いと感じ、地方都市の別府を選びました。別府は田舎でありながら観光客も多く、チャレンジを受け入れてくれる環境が魅力的でした。APUで経営や会計を学び、国際的な環境での授業を通じて、生産者ともつながることができると考えました。実際にAPU入学後、商店街の地域活性化をテーマにした「チャレンジショップ」で1ヶ月間コーヒーショップを運営しました。その際に売上が20万円を超え、お客様との会話を通じて「人と人をコーヒーで紡ぐ」瞬間を感じることができ、APUと地域の距離が縮まったことを実感しました。

APUで学びながらコーヒーショップを経営することで難しかったことや成長に繋がったことはありましたか?

コーヒーショップは、大学の国際教育寮APハウスで出会った国際学生や国内学生を含む4人で運営しています。APハウスでもコーヒーを通じて様々な出会いがあり、その繋がりから一緒にショップを経営することになりました。しかし、店の経営は焙煎や豆の仕入れを一人で行っていたため、私生活との両立の難しさを痛感しました。また、保健所の申請の煩雑さや、ハンドドリップでの出店時の制限など、実際の活動を通じて初めて知ることが多かったです。

大学での学びで実際にお店を経営することに活かされたことがあれば教えてください。

私はまだ2回生で専門的な分野には入っていませんが、会計入門やマーケティングの授業が実際のビジネスに役立っています。特に藤本先生とヤン先生の授業が印象に残っており、初めて「TUMUGU COFFEE STAND」をオープンした際には、大分県のメディアに取り上げられ、広い認知を得ることができました。これはマーケティングの成功に繋がったと感じています。

今後はどのような活動をしていきますか?

現在はチャレンジスペースでの期間限定のコーヒーショップを運営していますが、1年後か2年後には別府で実店舗を開きたいと思っています。実店舗を開くことで、私がもともとやりたかった「人と人を繋ぐこと」に繋がると考えています。実店舗の実現に向けて、西大分のイベントやチャレンジスペースでのイベントを通じて、APU生と地域の方々がつながる場所を作りたいと思います。