DEEPEN

「問い」を深める

多彩なアプローチ

大学での主体的な学び方から、多様性・多文化のなかでの気づきと成長、

海外調査で広がる視野、研究の楽しさを知るゼミまで、

多彩なアプローチで問いを深め、ステップアップします。

INTERVIEW.04 研究をもっと面白く。ゼミと卒業論文

-

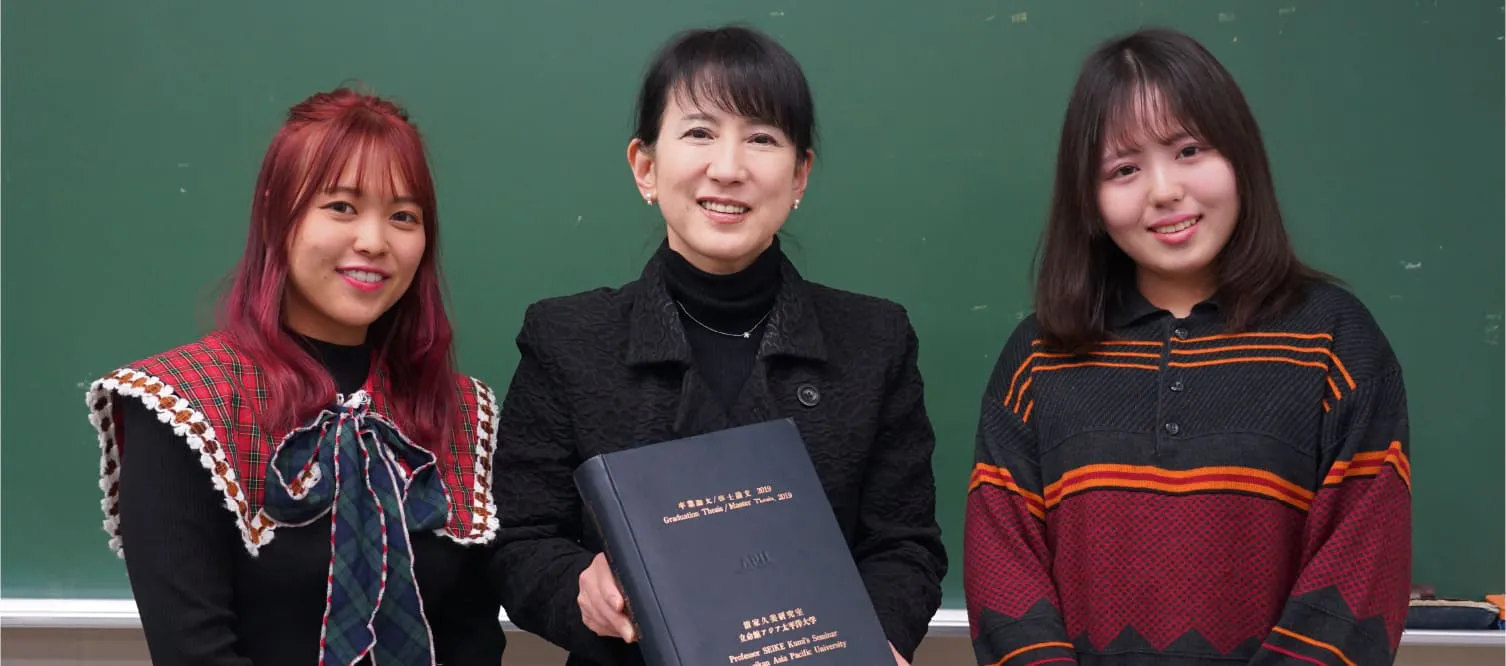

アジア太平洋学部

清家 久美 教授

-

アジア太平洋学部

4回生・清家ゼミ福井 美空 さん

研究テーマ:

教育社会学

(教師教育研究) -

アジア太平洋学部

4回生・清家ゼミ諸橋 ちひろ さん

研究テーマ:

政治哲学

(ジョン・ロールズの思想研究) -

アジア太平洋学部

3回生・清家ゼミ船越 玲 さん

研究テーマ:

社会問題の社会学

(不登校支援)

清家ゼミではどのようなことを研究していますか?

清家教授:

アジア太平洋学部では、文化・社会・メディア(社会学)、国際関係論(政治学)、グローバル経済(経済学)が教育カリキュラムの3つの柱です。3つの学修分野をすべて学んだあと、卒論に向け自分のテーマを見つけて追求していきます。当ゼミは広い分野を網羅できる社会学をはじめ、文化人類学、政治哲学、哲学、思想など、学生が取り組む卒業論文の研究テーマは多岐にわたります。教員の指示ではなく自分で研究したいテーマをつかむこと、出発点を主体性、能動性に置いているため、さまざまな関心や好奇心に基づいた多様性が研究テーマにも反映されるからです。

2年という期間で、4回生と3回生が一緒に学ぶ意義とは何でしょうか?

清家教授:

大学は自立的に学問をする場所なので、教員が教えたことを受動的に学ぶのではなく、研究の仕方などを教員や自分たちの先を歩んでいる先輩の背中を見ながら、自分のテーマを自分で進めていくのがひとつの良いあり方だと考えています。そうすればおのずと学年の垣根を越えて、学生たちが自主的に読書会をしたり、意見交換の機会を持ったり、実際にお互いに高め合う「ラーニング・コミュニティ」がいくつも生まれており、さらなる学習効果につながります。

それぞれの卒業論文の研究テーマを教えてください。

また、論文内容と学生に対する教授の評価をお願いします。

福井さん:

私の研究テーマは教師教育です。教師である両親の姿を身近に見て育ち、コロナ禍で大学に通えなかったときに小・中学校で生徒支援を行い、先生方とも交流するなかで、これからの子どもたちのよりよい学びについて考えるようになりました。時代はどんどん変わっているので、教師にも改革が必要だと感じたのです。哲学の観点から、今後教師に求められる視点や役割、本質の基盤を固め、価値観を再構築してアップデートできるモデルを提案しました。

清家教授:

多くの課題を抱える日本の教育を今後どのように進めていくかという政策提言で、教育哲学や歴史まで鑑みた大変厚みのある研究でした。今後は大学院に進み、いずれは文部科学省などにも提言して国内の教育を変えていく立場になると期待しています。福井さん自身は説明が非常に上手な学生で、勉強の面でもまわりに目配りしながらけん引して、雰囲気を明るくしてくれます。学部生なのにすでに教育力がとても高く、2回生への指導でも10人以上の学生を束ねて論文を書かせたのは驚きました。どこにいても中心にいて全体を明るくし、飲み会でも楽しい存在なので、ゼミが終わったら寂しくなりますね。

諸橋さん:

アメリカの哲学者、ジョン・ロールズの著書を基に政治哲学について研究しました。実際に起こっている社会や政治の現象を分析する政治学とは異なり、政治哲学は過去に起こったことを理論的に振り返り、これからの政策や理想の社会の在り方などを考察します。政治哲学を選んだのは、APUの授業で国際関係論などを学ぶうち、人間の命の尊さ、人権、道徳という価値が政治のパワーバランスの中の一要素として組み込まれていることに疑問を抱いたからです。

清家教授:

留学を機に、取り扱うテーマがスライドしましたね。

諸橋さん:

はい、最初はロールズの有名な著作「正義論」から研究していたのですが、最終的にはロールズ後期の「政治的リベラリズム」に注目しました。留学先で哲学や西洋思想を徹底的に学び、政治哲学に関してもまだ多くのトピックやバリエーションがあることを知りました。

清家教授:

多様な価値観がある中で何を基軸に政治をおこなうかは全世界的なテーマです。うまく決着がつかない状況で「正義」とは何かを議論することで、「平和な」社会となりうる可能性を模索し、ロールズに依拠し緻密な理論を展開するという、よくできた論文になっています。諸橋さんは今後大学院への進学を希望しているので、この難しい研究をさらに深めていってくれるでしょう。ゼミでは他のゼミ生の発表に対し、いつも極めて切れ味のよいコメントをする非常に優秀な学生です。ふだんは無邪気でかつ等身大で誰もが付き合いやすい人柄です。

船越さん:

不登校支援を研究テーマに選んだのは、私自身が不登校だったからです。通信制高校を経てAPUに進学し、誰よりも研究を楽しんでいる清家先生の姿に感銘を受け、熱心に頑張る先輩の背中を追ってこのゼミを希望しました。研究に取り組むきっかけは、自分の経験もふまえて、不登校支援の現状に感じたモヤモヤでした。文部科学省の資料の分析やフリースクールなどの現地調査を行って課題の把握に努め、これからの支援のあり方を提言したいと考えています。

清家教授:

船越さんは3回生なので卒業論文はこれからなのですが、発表のたびにすごく進んでいて感心します。社会学には「当事者性」を大切にする視点があり、経験したからこそ分かること、また机上の論だけでなく現地で知ることはとても大事です。北海道まで調査に出向く行動力と実践力もあって、とにかく常に勉強をし続ける学生で、後輩からもとても慕われています。すでに大学院生のような思考に行きついているようでこれからも楽しみです。

学生3人から、清家教授への印象はどうでしょうか?

福井さん:

清家教授のことは、学生みんな大好きです! 必ず肯定的な評価をしてくださり、点数重視の世の中が得意ではない私の「こうしたい」という思いを受け入れて、能力を伸ばしていただきました。誰よりも研究に熱心で学び続ける教授が目の前にいるのは本当に幸せなことで、教授のようになりたいと憧れています。自分の研究テーマの「理想の教師」を育成するモデルでもあり、高校時代は考えてもいなかった大学院に進学するのも、興味や関心、方向性に教授から大きな影響を受けたからです。

諸橋さん:

とても温かい教授で、私のように遠隔でゼミを受ける学生にも卒論に向けて進んでいけるよう、一人ひとりに合った対応をしてくださいます。いろいろな学びのあり方を認めてくれて、どんな状況でものびのびと学べる環境なのが嬉しいです。そして、教授が一番ストイックで、まさに背中を見せていただいています。学生がベストを尽くしたと思う発表でも、きちんと評価しつつも「もっとこんな風にもできるんじゃない?」と気づきを与えてくださり、上限のない学びの喜びを得ることができます。

船越さん:

同じゼミの学生といつも話すのですが、清家教授は最高の研究者であり教育者です。授業や学会での研究発表を見ると何よりも教授が一番楽しそうに学問をお話しされていて、入学したときから印象的で尊敬しています。教授の言葉を聞いていると、内容が面白いのはもちろん、感化されてもっと研究したくなり、今の気持ちを忘れないようにしようと気も引き締まります。ゼミでは研究をはじめ、たくさんの楽しさを知った1年でした。発表のたびに自分に自信をなくすのですが、教授の温かい言葉が励みになります。

清家教授が学生に伝えたいことは何ですか?

清家教授:

APUは学生がしたいことを生き生きとできる大学です。オランダの哲学者、スピノザが「喜びは人間にとって本質的な感情だ。それは人間がそれぞれの活動力・生命力をより全面的に展開する過程で生じる感情である」とし、彼の倫理的な定式は唯一、「汝の活動力・生命力を増大にせよ、すなわち汝の〈喜び〉を最大限に味わえるように行動せよ」ということです。さまざまな考え方はあるものの、私の教育の基本的な考え方はこれです。ただし、本当の喜びや楽しさに到達するには苦労や挫折を経験して、しなやかに乗り越える力と強靭さを手に入れないといけません。大学時代には大変だと思うことを積極的に選び、苦労を経験してほしいと思っています。また、挫折を何かのせいにせず、すべてを自分の責任として受け入れると、結果的に世界の見え方が変わります。

多様性が根づくAPUでは一生懸命やることは恥ずかしいことではなく、好きなことに全力で突き進んでも誰からも何も言われません。学生はみんな卒業するときには自分の中に強いコア、価値観を持っていると感じますが、それは学問を通じて身につくものです。いろいろな人がいて、自分自身も開放されるAPUでの学生生活にどうぞ期待してくださいね。