DEEPEN

「問い」を深める

多彩なアプローチ

大学での主体的な学び方から、多様性・多文化のなかでの気づきと成長、

海外調査で広がる視野、研究の楽しさを知るゼミまで、

多彩なアプローチで問いを深め、ステップアップします。

INTERVIEW.03

現地調査は海外で。

グローバルリサーチプログラム

-

サステイナビリティ

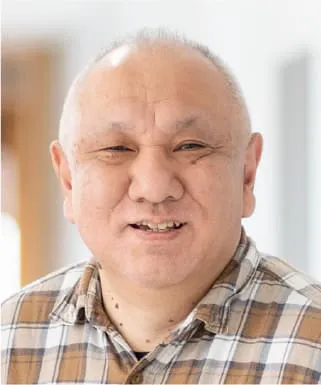

観光学部轟 博志 教授

立命館大学文学部地理学科を経て、ソウル大学校社会科学大学院にて地理学修士・博士課程を修了。2023年4月より、サステイナビリティ観光学部教授に着任。

立命館大学文学部地理学科を経て、ソウル大学校社会科学大学院にて地理学修士・博士課程を修了。2023年4月より、サステイナビリティ観光学部教授に着任。

-

アジア太平洋学部

3回生南 祐月 さん

韓国・済州島でのAPUグローバルリサーチプログラムに参加。英語、インドネシア語が堪能で、将来はインドネシアからビジネスを展開することが目標。

韓国・済州島でのAPUグローバルリサーチプログラムに参加。英語、インドネシア語が堪能で、将来はインドネシアからビジネスを展開することが目標。

APUグローバルリサーチプログラム(以下、AGR)の特徴は何ですか?

また、2023年秋セメスターで実施された韓国での実施について教えてください。

轟教授:

自らが興味や関心を持った研究テーマについて、徹底的に知り、実践的に学ぶことができる地域横断・分野横断型プログラムです。初年次教育を終えた上回生の学生が卒業論文に向けて、もっと深く問い、専門性を高められるように始まったもので、現地調査先もさまざまです。今回、南さんが参加した韓国は、私自身が韓国研究者であり、希望する学生も多いことから、毎年調査先になっています。APUにも韓国関係のサークルがたくさんありますし、国際学生数は韓国からがトップで、身近に感じられるのも理由のひとつだと思います。

南さん:

卒業後、海外の大学進学を希望しているので、海外研究の方法を学ぶうえで最初のステップとして、韓国へのAGRに参加しました。研究テーマは、韓国の歴史、地理、社会、政治、文化など多岐にわたりますが、私たちのグループは済州島の海女さんについて研究しました。15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した「特殊出生率」が低い韓国に着目し、女性問題と一緒に海女さんの歴史や地位の変遷などと関連づけながら課題を探ってみたいと思ったからです。

轟教授:

毎回の授業は講義とワークショップで構成されています。文献の研究法、「問い」「仮説」の立て方、「気づき」の得かたから始まり、研究テーマの設定、現地調査計画の作成、それに必要な手配などを行っていきます。最後は研究結果の合同発表会でプレゼンして、レポートを提出します。特徴的なのは、決まっているのは行先(今回の場合は韓国)だけで、あとは基本的に一貫して学生が主体的に考え、自由にカスタマイズしていくプログラムであることです。

南さん:

自分のチームは私と女子学生2人の3人だったのですが、みんな自分の意見をしっかり持っていましたね。激論を交わすこともしばしばで、衝突もありましたが、不思議なことに自然とまとまっていくんです。途中で気づいて面白いなと思ったのですが、やはりそれぞれに得意・不得意なことがあり、リーダーシップを発揮する、情報を論理的に伝える、文章にするのが上手など、おのずと役割分担をすることでチームのバランスが取れていきました。

轟教授:

南さんたちのグループは「研究が好きなんだな」という印象を持ちました。研究作法だけでなく、興味や関心があることに対しての燃え方、楽しさやワクワク感がすごく伝わってきて、こういうのをやってみたい!と、いい意味でいつも前のめりでしたね。学んだプログラムを活用できているなと頼もしく感じていました。まさに激論しながら、1つの方向に進んでいきましたね。

南さん:

5日間の済州島での現地調査で大変だったこと、うれしかったこと、印象的だったことはすべて同じで、ほぼ毎日夜中まで3人でディスカッションしたことです。研究や調査を進めていくうちに、歴史とも密に関わる海女さん文化は想像より深いと気づき、どんな文化でも軽いものなんてないんだ、と文化そのものに対する見方が変わりました。

轟教授と南さん、お互いの印象はいかがですか?

また、教える側として、学ぶ側として、心がけていることはありますか?

轟教授:

APUにおいては、私たちは学生が学ぶためのインフラを提供する立場です。インタビューやアンケート方法、分析の仕方など最小限のツールは用意して、いうなればトンカチとノコギリだけを渡して、どう彫刻するかは自由。作りたい作品をつくってほしいというスタンスを大事にしています。南さんはそのインフラを上手く活用している学生のひとりです。よさこいサークルの代表も務めていますし、自分のペースで生き生きと動けているのではないでしょうか。

南さん:

轟教授はとても親しみやすく、大教室での授業でも学生に発言させるなど、双方向のやりとりの機会をつくってくださいます。ただ一方的に理論を習うだけでは記憶に残りにくく、実際に使うときに思い出せないこともありますが、インプットとアウトプットどちらもできる講義は、実践でも役立ちます。おすすめの授業やゼミ、APUのこと、進路の話なども親身になって教えていただけてうれしいです。

轟教授:

AGRは研究、理論の基礎を身につけた学生が対象なので、南さんたちのようにやる気を持って進んでいく学生がいる一方で、何をしたらいいか分からない、そもそも何が分からないのか分からないというグループもあります。その場合にはヒントを与えたり、先輩の事例を見せたり、よほどでない限り軌道修正はせず、学生が自分たちのやりたいように主体性を発揮できるようなサポートをしていきます。

南さん:

APUは自ら問い、気づき、研究したことをアウトプットすることが多い大学です。特にAGRのような学びは、ただテーマを与えられて、こうしなさい、ああしなさいと言われるだけでは学問として楽しくないですし、自分から考えて動かないと成果を得づらいのではないかと思います。とはいえ、最初からみんながそうできるわけではなく、大学や先生、まわりの友達から影響や刺激を受けて、成長していける環境だということです。

AGR を含め、それぞれAPUに感じている魅力とは何でしょうか?

轟教授:

勉強だけでなく、研究に没頭したり、部活動に熱中したり、ティーチング・アシスタント(授業をサポートする学生スタッフ)、レジデント・アシスタント(寮生の支援をする学生団体)をしたり、いろいろな場で自分の生きがいを見出せる土台があることです。学生に伝えたいのは「APUを踏み台にしてほしい」ということ。ゼミの卒業生が200人いますが、みんな違うことをやって各々の道を邁進しています。寿司チェーン店の店長、カンボジアで初めてイオンモールを作った人、政治家、傭兵…。共通するのは、一生懸命やりたいことをやってAPUインフラを使い倒した人ばかりです。

南さん:

私はよさこいサークル「APUよっしゃ虎威」の代表をしていて、大会や地域のお祭り、企業からも声がかかるので、それに向けての練習に励んでいます。心がけているのは、不公平感なくバランスを取り、みんながただ楽しめるようにすることです。国際学生の多いAPUは人づきあいも国際的。将来は、人口が多く若さと勢いのあるインドネシアに移住して、そこからビジネスを展開していくのが夢です。APUはプライベートでもビジネスでもつながる友達が世界中にできる場でもあると思っています。

轟教授:

密に付き合った大学時代の友達は、年をとっても濃く長く続いていきますからね。APUは教員、職員、キャンパス、地域、アジア太平洋全体がキャンパスなので、それを踏み台にして試行錯誤でいいから自分に必要なものを見極めてください。そうすると自分の将来が見えてきます。もうひとつ、九州の別府という場所にAPUがあるのは決して偶然ではなく、世界をつなぐハブになっていくところだからです。別府は外からのものを受け入れる街で、課外授業もやりやすく、地元がいろいろな機会を提供してくれます。そんな街ともぜひ仲良くなってほしいです。